Sicherheitstraining am Himmel über Rinteln

Während dieser Woche findet über dem Fluggelände in Rinteln eine Sicherheitseinweisung in sogenannte Grenzflugzustände statt. Die Segelflieger des Vereins werden dabei mit einem speziell hierfür konstruierten Zweisitzer des Niedersächsischen Luftfahrverbands in Langsamflug bis hin zum Strömungsabriss und Trudeln eingewiesen.

Sicherheit wird im LSV Rinteln großgeschrieben. Daher hat Norbert Siebert, Fluglehrer und Ausbildungsleiter des Vereins, für die laufende Woche ein spezielles Segelflugzeug vom Typ ASK-21B mit verstellbarem Heckballast gemietet. Gemeinsam mit seinem Team aus Fluglehrern weist er damit die Mitglieder und Flugschüler des Vereins nun in besondere Flugzustände und das Trudeln ein.

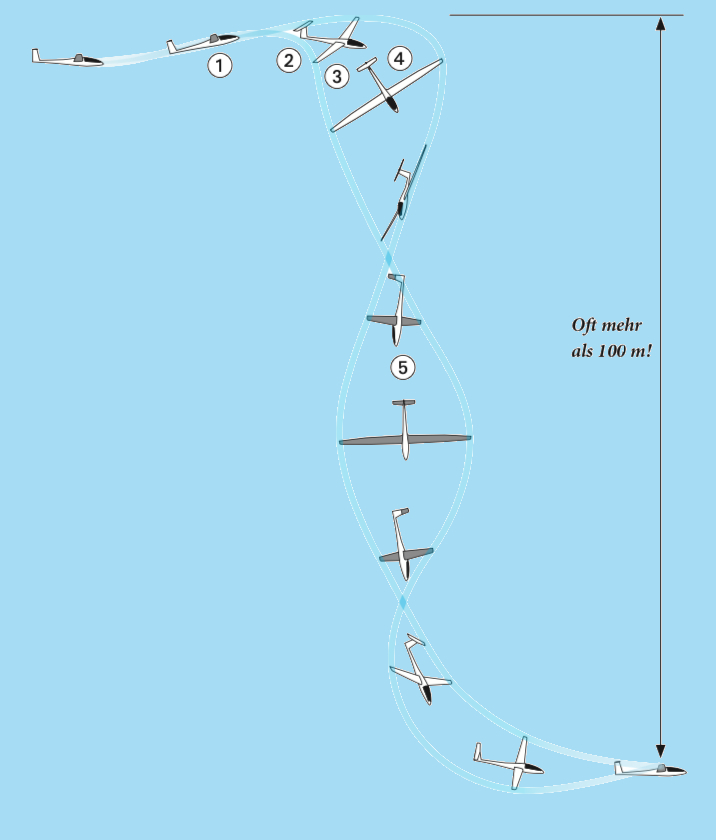

Trudeln bezeichnet eine gefährliche Flugphase, die typischerweise aus einem überzogenen Flugzustand entsteht. Überziehen bedeutet, dass die Strömung der Luft über die Tragflächen so stark nachlässt, dass das Flugzeug nicht mehr ausreichend Auftrieb erzeugen kann. Im Moment des Trudelns kippt das Segelflugzeug über eine seiner Tragflächen ab und gerät in eine rapide, schraubenförmige und vertikal geneigte Bahn, vergleichbar mit der Drehung eines Korkenziehers. Dies führt dazu, dass die Strömung sowohl am Flügel als auch am Höhenleitwerk größtenteils abreißt und das Flugzeug plötzlich an Höhe verliert.

Durch wiederholtes Training soll das anfänglich beängstigende Gefühl der Desorientierung überwunden und eine kontrollierte Reaktion im Notfall sichergestellt werden. Die Schulungsflugzeuge des LSV Rinteln sind so konzipiert, dass sie auch bei kritischen Manövern stabil bleiben. „Unser Schulungsdoppelsitzer kann im Normalzustand nicht in ein echtes Trudeln übergehen, sondern verharrt im sogenannten ‚Sackflug‘ ohne abzukippen. Da unsere Mitglieder jedoch auch leistungsfähigere Flugzeuge steuern können, ist die Schulung dieser Extremsituationen essentiell“, erklärt Siebert. Aus diesem Grund hat er das speziell hierfür konfigurierte Flugzeug des Luftsportverbands Niedersachsen nach Rinteln gebracht.

Das Einleiten des Trudelns geschieht, wenn das Flugzeug zu langsam geflogen wird und kurz vor einem Strömungsabriss steht. Eine zusätzliche Störung, wie eine Böe oder ein ungleichmäßiger Ruderausschlag, kann eine Gier- oder Drehbewegung auslösen und das Flugzeug ins Trudeln bringen. Besonders gefährlich wird es, wenn während des langsamen Fluges in niedriger Höhe eine Kurve geflogen wird. Hier kann aus Furcht vor einem Bodenkontakt mit zu viel Seitenruder und zu wenig Schräglage geflogen werden, was das Risiko eines Trudelns stark erhöht. Genau diese Situationen werden nun im Rahmen des Sicherheitstrainings diese Woche in Theorie und Praxis intensiv geübt.

Die Frage, wie gefährlich Segelfliegen ist, lässt sich kaum pauschal beantworten. Wie bei allen Fortbewegungsmitteln ist auch hier vor allem das eigene Risikoverhalten ausschlaggebend. Statistisch gesehen ist das Fliegen im Luftsport insgesamt sicherer als alle Fortbewegungsmittel auf der Straße. Unfälle, die auf technische Mängel zurückzuführen sind, gibt es hier kaum: die modernen Faser-Verbundkonstruktionen von Segelflugzeugen werden in Sachen Festigkeit nach den gleichen Standards entwickelt und geprüft werden wie sie für die kommerzielle Luftfahrt gelten. Auch die Wartungsprotokolle sind hier sehr strikt.

Das Segelfliegen stellt im Vergleich zu anderen Sportarten ganz andere Anforderungen an den menschlichen Organismus. Daher sei mit überragender Mehrheit der «Faktor Mensch» in den Unfallstatistiken als der entscheidende Auslöser identifiziert worden, erläutert Siebert:

Segelflieger bewegen sich in einer Umgebung – der Luft – für die der menschliche Körper nicht geschaffen ist. Sie sind permanenten Temperaturschwankungen, Turbulenzen, Druckunterschieden und teilweise dünner Höhenluft ausgesetzt. Das bedeutet für den Organismus zunächst einmal Stress, der aber mit entsprechender Übung und Routine gut ausgeglichen werden kann. «Die Ausbildung in unserem Verein zielt zunächst darauf ab, eine gute Routine zu entwickeln, sodass man in besonderen Situationen genügend Ruhe hat, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren», so Siebert. Wenn Abläufe wie die Bedienung der Steuerruder weitgehend automatisch erfolgen, werden Kapazitäten frei, um etwa ein Gefühl für die Thermik zu entwickeln, den Flugweg des Segelfliegers vorauszuüberlegen oder sich per Sprechfunk mit anderen zu verständigen.

«Unser Verein setzt im gesamten Betrieb auf eine proaktive Fehlerkultur», erläutert Siebert. So werde im Rahmen von sogenannten «Debriefings» der Flugtag am Abend immer nachbesprochen. Im Zentrum steht dabei die Kommunikation über und die Analyse von Fehlern, sodass Sicherheitslücken erkannt und geschlossen werden können, bevor es zu Unfällen kommt.